2025年3月28日に発生したミャンマーのマグニチュード7.7の地震は、世界中で注目を集めました。日本でも「この地震は南海トラフ巨大地震に影響を与えるのか?」という疑問を持つ人が多いでしょう。

結論から言うと、ミャンマーの地震と南海トラフ地震は直接的な関連はありません。しかし、長周期地震動の影響や地震発生のメカニズムを考えると、日本の防災対策に重要な示唆を与えてくれる地震でもあります。本記事では、ミャンマー地震と南海トラフ地震の関連性について詳しく解説します。

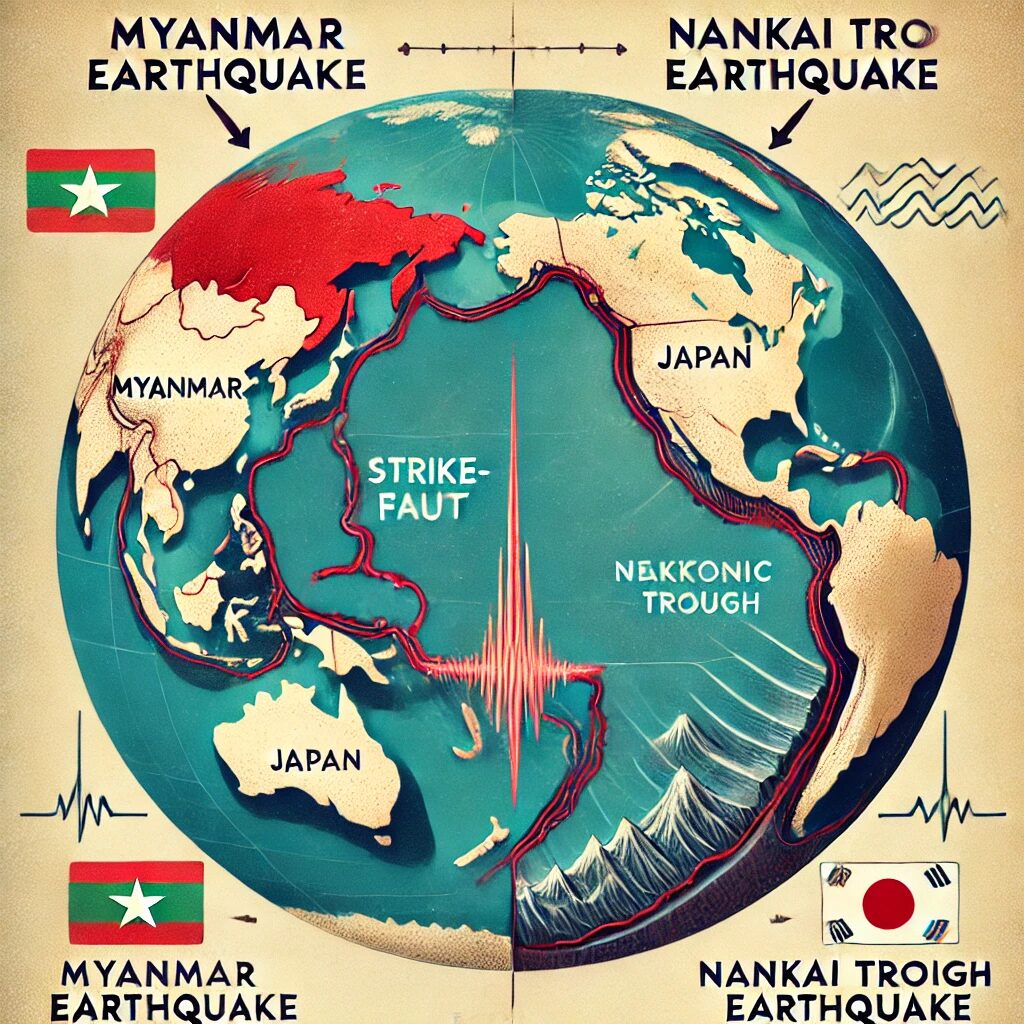

ミャンマー地震と南海トラフ地震の発生メカニズムの違い

● ミャンマー地震は「横ずれ型」の地震

今回のミャンマー地震は、ミャンマーを南北に走るザガイン断層(長さ約1,000km)の活動によって発生しました。この断層はインドプレートとユーラシアプレートの境界に位置し、プレート同士が横方向にずれる「横ずれ断層型地震」が発生します。

● 南海トラフ地震は「プレート境界型」の地震

一方、南海トラフ地震は、インド・オーストラリアプレートが日本列島の下に沈み込むことで発生する「プレート境界型巨大地震」です。ミャンマー地震とは、プレートの動きや発生メカニズムが大きく異なります。

つまり、地震の種類が異なるため、ミャンマーの地震が直接的に南海トラフ地震を誘発する可能性は極めて低いと考えられます。

ミャンマー地震が南海トラフ地震に間接的な影響を与える可能性

● 「地震の連鎖」のリスクはあるのか?

一部では、「大きな地震が起こると地球全体の地殻に影響を与え、他の地域の地震を誘発するのでは?」と懸念する声もあります。

確かに、東日本大震災(2011年)後には、日本周辺で余震や別の地震が活発化しました。しかし、今回のミャンマー地震と南海トラフ地震の震源地は数千キロも離れており、直接的な誘発は考えにくいとされています。

● 長周期地震動による影響は?

今回のミャンマー地震では、遠く離れたタイ・バンコクでも高層ビルが揺れるなど、「長周期地震動」の影響が報告されています。

南海トラフ地震が発生すると、日本国内の都市部(特に東京や大阪)で同様の長周期地震動による高層ビルの揺れが発生する可能性があります。ミャンマー地震のケースを参考にして、日本も長周期地震動への対策を強化する必要があると言えるでしょう。

日本が今すべき防災対策

長周期地震動への対策

南海トラフ地震では、特に高層ビルや長大橋などの構造物が大きく揺れることが予想されます。今回のミャンマー地震で見られた長周期地震動の影響を参考に、日本でも耐震補強や振動対策の見直しが求められます。

プレート活動の監視強化

ミャンマー地震は直接南海トラフ地震を引き起こすものではありませんが、地球規模でのプレート活動の活発化には注意が必要です。日本周辺の地震活動をリアルタイムで監視し、異常な動きがあれば警戒を強めることが重要です。

防災意識の向上

南海トラフ地震は「いつ起きてもおかしくない」と言われています。ミャンマーのような大地震が発生するたびに、「もし日本で同じ規模の地震が起こったら?」と考え、防災意識を高めることが大切です。

まとめ:ミャンマー地震と南海トラフ地震の関係

ミャンマーの地震と南海トラフ地震に直接的な関係はないものの、今回の地震は日本の防災対策にとって大きなヒントを与えてくれます。

特に、長周期地震動の影響、高層ビルの耐震対策、地震発生時の対応策について、私たちは今から準備を進めるべきでしょう。

南海トラフ地震は「30年以内に70~80%の確率で発生する」と予測されています。ミャンマーの地震を他人事とせず、日本国内での防災意識を高める機会とすることが大切です。

コメント